- Дата рождения:

12.06.1921 г. - Дата смерти:

08.09.2013 г. - Место жительства:

г. Уфа - Место рождения:

г. Бугульма Татарской АССР - Место призыва:

Выборгский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Выборгский р-н - Дата призыва:

11.1939 г. - Национальность:

Русский

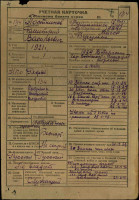

Постников Дмитрий Васильевич

Медаль «30 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг.»

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Орден Красного Знамени

- Дата рождения:

12.06.1921 г. - Дата смерти:

08.09.2013 г. - Место жительства:

г. Уфа - Место рождения:

г. Бугульма Татарской АССР - Место призыва:

Выборгский РВК, Ленинградская обл., г. Ленинград, Выборгский р-н - Дата призыва:

11.1939 г. - Национальность:

Русский

- Партизанская отряд:

166 гаубичный артиллерийский полк. Подпольная деятельность в лагерях военнопленных в гор. Седлец (Польша), Моосбург, Торгау (Германия). - Звание:

Капитан - Должность в отряде:

Командир отделения - Место захоронения:

г. Уфа - Место жизни до войны:

г. Бугульма Татарской АССР

Описание службы

В ноябре 1939 г. призван в Красную Армию. В то время началась война с Финляндией, и после 3-х месяцев ускоренного обучения Дима Постников был направлен на фронт связистом в артиллерийский полк. Участвовал в боях по линии Маннергейма, видел и руками трогал развалины мощных железобетонных дотов с гранитной облицовкой лобовой стороны. Видел сплошной серый вал из лежащих друг на друге советских солдат в шинелях и телогрейках вдоль колючей проволоки. Финны допускали до проволоки и открывали шквальный огонь. Мир с Финляндией заключили 13 марта 1940 г.. Рядовой Постников, как и все оставшиеся в живых участники той войны, получил в награду 300 рублей.. Затем полк участвовал в восстановлении советской власти в Эстонии – месяц без боев, но в полной боевой готовности. После Эстонии войска были переброшены на запад, встали в 20 км от границы, в 40 км от Бреста. Там стояли до 22 июня 1941 г.

С первых часов Великой Отечественной войны вступили в бой с передовыми частями немецкой армии. К 12 часам, как рассказывал Постников, погибло 50% личного состава дивизиона. На второй день, 23 июня, пытались закрыть дорогу немецкой танковой колонне, но были смяты и разбиты. Правда два немецких танка успели сжечь. Как много позже узнал Дмитрий Васильевич, это было начало танкового прорыва Гудериана Минск-Смоленск-Москва.

Постников был ранен (одна пуля прошила насквозь левую руку ниже плеча, другая попала в стальную каску и оглушила), лежал в кювете и смотрел, как мимо идет немецкая танковая колонна. Немцы подобрали его и повели в село - сначала пешком, потом на попутной грузовой машине. Там хотели расстрелять вместе с другими ранеными пленными, но в последний момент подъехал старший офицер и расстрел отменил. Началась лагерная жизнь. В плену пробыл с июня 1941 г. до апреля 1945 г.

В плену находился в лагерях военнопленных в гор. Седлец (Польша), Моосбург, Торгау (Германия). В плену работал санитаром в лазарете для военнопленных и рабочим по постройке дорог.

Благодаря знанию немецкого языка он оказался нужным человеком. Если объясняться по-немецки еще могли довольно многие из пленных, то, как выяснилось, из тысячи примерно людей читать по-немецки мог один Постников. По этой причине на него обратили внимание врачи лагерного лазарета и, когда зажила рука, оставили санитаром, что, несомненно, спасло ему жизнь.

В лагере, сам того не зная, Постников стал участвовать в работе подпольной организации. Выполнял различные задания, требовавшие либо знания немецкого языка, либо умения молчать и не болтать. Выжил при тяжелой форме дизентерии и простудных болезнях, а сыпного тифа, которым многие болели, избежал. В конце 1944 года Постников был ранен при бомбежке лагеря американцами. Пробило голову, попала инфекция, возникло гнойное воспаление кости. Но ему повезло в очередной раз - попал в городскую больницу г. Мемминген, где старый врач, доктор Цеприц, лечил пленных. Перенес три операции.

В ночь на 25 апреля 1945 года из окон лагерного барака стали видны взлеты сигнальных ракет, примерно в десяти километрах. Это означало, что подошли американские войска. Через два дня немецкая охрана внезапно исчезла, а на поле перед лагерем появились американские танки.

Пленные кинулись к воротам, которые уже не охранялись, но были на замке. Общими силами их раскачали, замок сломался, и ворота открылись.

Ликование, шум, гам, поздравления, слезы.

Танки отъехали, появились представители американского командования. Начальником лагеря стал майор Джексон. У ворот стояли американские караульные, свободно пропускавшие всех туда и обратно. В этот же день всех пленных накормили хорошим обедом. Затем стали выдавать продукты из продовольственных посылок, которые американские пленные получали еженедельно от Красного Креста (с консервами, маслом, сыром, кофе, концентрированным лимонадом и т. д.). Хотели каждому дать сразу по коробке (восемь килограммов), но врачи запротестовали, сказали, что могут с голодухи объесться и заболеть.

Американских пленных из лагеря забрали в первый же день, затем уехали англичане и французы. Через неделю в лагере остались одни советские. Старшим по лагерю стал подполковник Крюков, комендантом - майор Джексон.

Через месяц началась отправка советских пленных на родину. Сначала раненых и больных самолетом переправили в город Мерзебург округа Галле, занятого американскими войсками. Там переночевали в американских полевых палатках. Наутро всех посадили в машины и привезли в советский госпиталь Торгау на Эльбе. Оттуда санитарным поездом в Харьков. Там случилось ЧП: у начальника поезда украли чемодан со всеми документами на раненых и больных. Харьковские власти дали всем по буханке хлеба и проездной билет до места, которое каждый сам указал. В стране в то время свирепствовал голод.

Жизнь после войны

Постникова спасли смягчающие обстоятельства - в плен попал раненым. Однако еще долгие годы он оставался под подозрением, как политически неблагонадежный элемент. Ему дали справку, в которой было указано, что «гражданин, называющий себя Постников, проживает в г. Бугульме, по адресу…». Долечивался дома еще три месяца.

У нефтяников пайка хлеба была самой большой по городу - 600 граммов в день, что в условиях жестокого голода явилось решающим фактором при выборе профессии. В октябре 1945 г. Постников поступил на работу в ЦНИЛ треста «Татнефтеразведка», в лабораторию Виктора Ивановича Троепольского.

Знаний по геологии было мало, и В. И. Троепольский с директором ЦНИЛ Мазитом Салимовичем Кавеевым почти все время обучали новых работников (при переезде в Бугульму из Чистополя в трест было принято много людей, ранее о нефти не слыхавших). После обучения элементарным знаниям и практическим навыкам сравнительно скоро они стали успешно работать. Изучали петрографию и коллекторские свойства нефтеносных пород Шугуровского и других месторождений в карбоне Татарии. Когда в 1947 г. была открыта девонская нефть в Ромашкино, стали исследовать строение и этого месторождения, явившегося одним из крупнейших в мире. И вновь учеба.

Сотрудник Института геологии Академии наук РБ М. А. Камалетдинов вспоминал о Постникове Д.В.: "В 1948 году, после девятилетнего перерыва Д. В. Постников поступил в Казанский госуниверситет на геологический факультет. В том же году поступил туда и я, где мы впервые познакомились. Среднего роста, лобастый, со следами обморожения на лице, оставшимися после финской кампании, внешне ничем другим не примечательный, он, хотя и был несколько старше остальных студентов, держался скромно и на равных. Спокойный, старательный, он уже тогда понимал, что самым ценным в жизни являются знания, и сторонился профсоюзной, комсомольской и партийной суеты, чрезвычайно модных и поощрявшихся в те годы. Впрочем, партийные лидеры и сами не забывали о «родимых пятнах» в биографии Постникова. Не был он любителем и студенческих застолий, никогда в жизни не курил, вообще вел довольно аскетический образ жизни.

Время тогда было тревожное. После печально известной сессии ВАСХ-НИЛ, прошедшей осенью 1948 года, по всей стране шли чистки и гонения на биологов-генетиков. В Казанском университете сняли с заведывания кафедрой биологии крупного ученого проф. Н.А. Ливанова, а на его место назначили кандидата наук И.Н. Волкову, работавшую до этого ассистенткой. Даже студентам-первокурсникам бросалась в глаза ущербность ее интеллекта. «Вычистили» и других солидных профессоров-генетиков. Лекции по биологии на первых двух курсах нам читала упомянутая выше Волкова, запомнившаяся тем, что сильно ругала менделистов-морганистов. Студенты, ничего не смыслившие в генетике, охотно ей верили главным образом потому, что отпадала необходимость «вгрызаться» в сложные вопросы теории наследственности. На экзамене было достаточно эмоционально покритиковать генетиков, и хорошая оценка обеспечена.

Постников, еще в средней школе освоивший учение о хромосомах, так и не понял, почему это учение оказалось вредным и враждебным. Он сомневался, но другая усвоенная им мудрость «Язык мой - враг мой» не позволяла высказываться об этом вслух.

Постников оказался не обычным студентом, а совершенно уникальным, особо одаренным, с феноменальной памятью. До сих пор мне кажется, что предметы, которые нам читали, он тогда знал не хуже самих преподавателей. Во всяком случае, за годы учебы по всем вопросам и дисциплинам я консультировался у него и получал самые обстоятельные пояснения. Более того, эта практика сохранилась у меня на всю жизнь. Сам Постников особенно благодарен профессорам Л. М. Миропольскому, Е. И. Тихвинской, В. В. Чердынцеву, Б. А. Успенскому, Ф. М. Ишмаеву, давшим ему основы геологических знаний.

Годы учебы Постникова прошли в основном в читальном зале университетской библиотеки, одной из самых богатых в СССР. Здесь забывались и чувство голода и невзгоды реальной жизни. В перерыве между штудированием специальных учебников Постников зачитывался книгами по истории, географии, астрономии, физике, биологии. Читал И. В. Гете, И. Ф. Шиллера и других авторов на их родном языке, навсегда запомнились ему слова Фридриха Великого: «Если бы наши солдаты понимали, из-за чего мы воюем, нельзя было бы вести ни одной войны». Кроме немецкого языка, который Постников знает в совершенстве, он говорит и читает по-английски, по-французски и по-польски, объясняется по-татарски, знает наизусть множество украинских стихов.

В 1953 году Д. В. Постникова, окончившего университет с пятерками по всем предметам, направили на работу в Уфу, в Уфимский научно-исследовательский институт нефтяной промышленности (ныне «БашНИПИ-нефть»). Справедливость в отношении Дмитрия Васильевича восторжествовала лишь в 1958 году: за участие в боях под Брестом и за работу в подпольной организации он был награжден орденом Красной Звезды и полностью реабилитирован за плен. Это событие обрадовало и его и всех нас, его друзей. Вскоре после восстановления в правах Д. В. Постников смог подать и защитить кандидатскую диссертацию на тему «Геологическое строение и нефтеносность Белебеевско-Шкаповского района Башкирии» в alma mater - в Казанском университете. Наслышанный о выдающихся способностях Постникова, профессор А. И. Олли пригласил его в 1965 году на работу в Институт геологии Башкирского филиала АН СССР. Здесь он изучал петрографию и возраст пород фундамента и верхнего докембрия, с которыми уже тогда крупные геологи связывали оптимистические прогнозы в отношении перспектив нефтегазоносности Башкортостана.

Семнадцать тяжелых лет немецкий плен и потом жизнь с урезанными гражданскими правами в собственной стране _ не прошли бесследно ни для здоровья, ни для научной карьеры Дмитрия Васильевича.

Дмитрий Васильевич через всю жизнь пронес любовь к науке, к поиску истины. По своему характеру и складу ума он - кабинетный ученый-энциклопедист, любил работу с книгой. Его переводы иностранной литературы отличаются большой тщательностью и совершенством. Высокое чувство ответственности, надежность и обязательность, а также незашоренность псевдонаучными и политическими предрассудками - наиболее типичные черты Постникова. Он не терпел конфликтов и совсем не был карьеристом.

В 1977 году Д. В. Постников перешел в лабораторию тектоники и, благодаря большой эрудиции и широте научного кругозора, смог сразу же активно подключиться к разработке проблем шарьяжной тектоники, гармонично влившись в коллектив. До 1990 г. являлся ответственным исполнителем по теме «Шарьяжно-надвиговая тектоника и формирование земной коры», а с 1990 г. – по теме "Перспективы рудо- и нефтегазоносности Башкирии".

1 октября 2000 г. Д.В.Постников вышел на пенсию.

Всего за время научной деятельности он опубликовал более сотни статей и участвовал в составлении пяти монографий.

Проживал в г.Уфе по адресу: ул. Ленина, д. 102, кв. 69 и ул. Пархоменко, д. 121 а, кв.1.

Семья: Жена – Постникова Антонина Андреевна 1922 г.р., дочь – Постникова Анна Дмитриевна 1953 г.Р., мать – Постникова Елизавета Павловна 1902 г.р.Биография

Отец – Постников Василий Михайлович 1895 г.р., с 1929 г. пенсионер, умер в 1943 г. Мать – Постникова Елизавета Павловна 1902 г.р., с 1929 по 1957 гг – служащая, с 1957 г. – пенсионерка, член КПСС с 1943 г..

В 1939 г. окончил среднюю школу в г.Бугульме с отличием. И без экзаменов был принят в Ленинградский политехнический институт, но проучился всего месяц и в ноябре 1939 г. призван в Красную Армию.Обобщенный банк данных «Мемориал»: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=60032383719: https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=70010373183

Портал «Память Народа»: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero94237790;

https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_uchet_officer10373183;

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero94237790;

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1269212968;

https://pamyat-naroda.ru/heroes/sm-person_guk1065108681

Научный архив УФИЦ РАН Фонд 4, Оп. 5 Д. 363; Ф. 1, Оп. 3, Д. 129.

Камалетдинов М.А. «Дмитрий Васильевич Постников. (судьба солдата и ученого)»//Журнал «Вестник Академии наук Республики Башкортостан» 2012 г., Том 17, № 3, С. 72-77.

«Дмитрий Васильевич Постников».//Журнал «Известия УНЦ РАН» 2013 г. С. 272

Л.М. Гиниатуллина Документы Научного архива УФИЦ РАН об ученых-фронтовиках и их фондах личного происхождения.//Архив и вызовы времени: ретроспектива или инновационный менеджмент: материалы всероссийской научно-практической конференции. – Оренбург, 2020. С.199.

«Фронт в тылу врага» — историко-просветительский портал, посвящённый жителям Башкирии в рядах партизан и подпольщиков 1941-1945 гг.

© АНО «Центр межкультурного партнерства», 2026